多倫多餐飲文化專題報導 之四 多倫多華人餐飲業的轉變

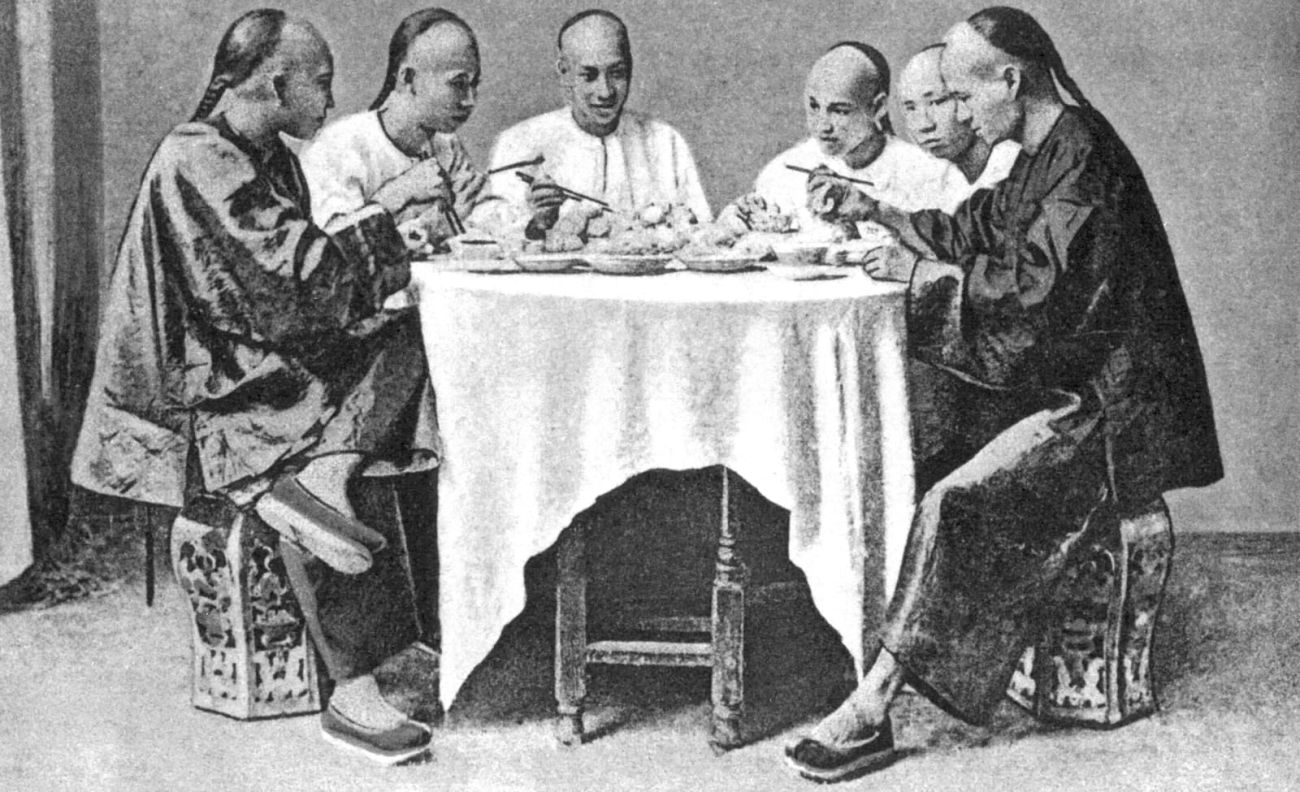

早期華人餐館的經營者,往往兼具「生計維持者」「社群組織者」「文化橋樑」三重身份。1960年代以後,多倫多的華人餐飲業進入了一個大轉折期,因為社會政策與移民結構都改變了。

一、政策與人口背景

- 1967年移民政策改革

- 加拿大取消「歐裔優先」政策,改用「技術與教育積分制」,大量香港、廣東移民湧入。

- 移民人數大增,帶來資金、專業廚師與更正宗的中餐文化。

- 1970–1980年代:香港移民潮

- 為應對香港前途未卜(九七問題),許多香港華人移民加拿大。

- 帶動「粵菜酒樓」「港式茶餐廳」「燒臘舖」在多倫多全面開花。

二、餐飲業的發展階段

1. 1960–1970年代:粵菜正宗化

- 唐人街進入「正宗中餐」時代:廣東大廚開設大型海鮮酒樓。

- 茶樓文化(點心推車)盛行,逐漸吸引加拿大人嘗試。

- 代表性餐廳:

- Kwong Chow Restaurant(廣州酒家,1959–1981,由 Jean B. Lumb 林黃彩珍經營)——政商名流聚會地。

- Sai Woo(西湖酒家) ——大型宴會餐廳。

2. 1980–1990年代:餐飲擴張與多元化

- 唐人街外擴:隨著華人搬往北約克、士嘉堡、萬錦、列治文山,新興「華人美食帶」形成。

- 菜系多樣化:除了粵菜,川菜、湘菜、潮州菜、客家菜開始進駐。

- 茶餐廳文化:港式奶茶、菠蘿包、西多士成為日常飲食。

- 社會地位轉變:中餐館不再只是「異國風味」,而是主流餐飲的一部分。

3. 2000年至今:全球化與年輕化

- 地區菜系爆發:東北菜、雲南菜、重慶火鍋、台灣飲品店(珍珠奶茶)相繼登場。

- 高端化:部分華人餐廳進入 fine dining(精緻餐飲),在 Yelp、Michelin 等榜單上有名。

- 年輕族群帶動:留學生與新移民推動新餐飲業態,例如夜市風格餐廳、甜品店、網紅茶飲。

- 數位化轉型:外賣平台(UberEats、DoorDash)、社交媒體行銷成為華人餐館的新動力。

三、餐飲業的幾個重要特徵

- 族裔社區驅動

- 餐館隨著華人社區擴張而擴散,不再局限於舊唐人街。

- 飲食文化融合

- 除傳統中餐,也出現「中西融合」——例如 Hakka Chinese、港式西餐、亞洲融合菜。

- 經濟與文化地位提升

- 中餐館從「勞工生計」轉變為「社會地位象徵」,華人餐飲成為多倫多美食名片之一。

1960年後,多倫多華人餐館業從「唐人街的家常口味」逐漸演變為「大多地區的主流與高端飲食文化」。