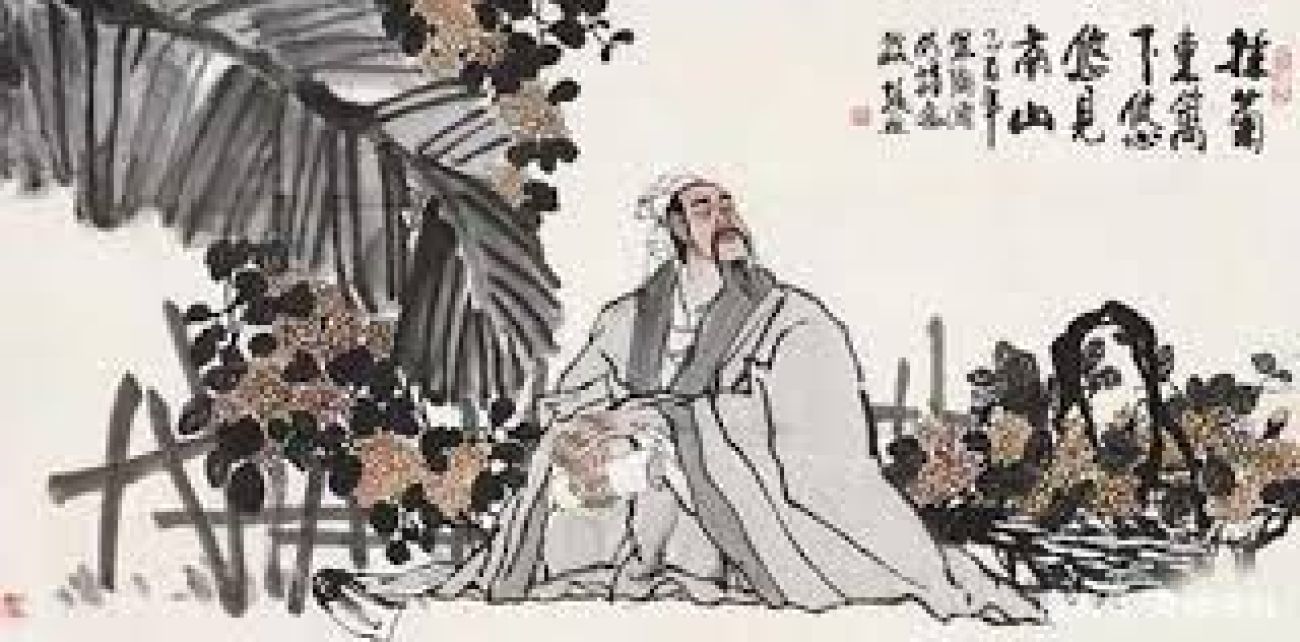

歸去來兮 之 田園詩人陶淵明

陶淵明是東晉最重要的詩人之一,以田園詩開風氣之先,開創「隱逸詩人」的典範。他的人格與詩風合一,既有儒者的責任心,又具道家與莊子的逍遙精神。其作品樸素清新,意境悠遠,影響千古,被譽為「田園詩派之祖」,在中國文學史上具有不朽地位。

陶淵明(365-427)名潛,字元亮,後世尊稱「淵明」。晉代潯陽柴桑(今江西九江)人,出身東晉名門陶氏,祖上曾顯赫,但到他時家道中落,自幼聰穎,愛讀《老子》《莊子》《楚辭》,性情高潔,曾說「少無適俗韻,性本愛丘山」,早表明厭惡官場、嚮往自然的志趣。

為奉養母親,不得已出仕。曾任江州祭酒、鎮軍參軍、建威參軍、彭澤縣令等職,在官場中多不得志,尤其厭惡權貴應酬,任彭澤縣令僅八十餘日,因「不為五斗米折腰,向鄉里小人」而辭官,歸隱田園。

晚年歸田後築室種田,自號「五柳先生」,終身不復出仕,以耕讀自娛,吟詩飲酒,寄情自然,元嘉四年(427年)卒,享年六十三歲。

陶淵明被尊為中國田園詩派的鼻祖,詩歌如〈飲酒〉、〈歸園田居〉、〈庚子歲五月中從都還阻風於規林〉等,描繪農耕、村居、自然景致,開創「田園詩」題材,表現隱逸情懷與自然恬淡之樂,影響深遠。

其詩樸素自然,不事雕琢,語近尋常而意遠高古,詩如其人,真率清淡,展現人格與文辭的高度統一,歐陽修稱其「質而實綺,癯而實腴」。

〈歸去來兮辭〉記述他辭官歸隱的心境,情真意切,抒發「歸田」的堅定決心,為中國文學史上最著名的自我宣言之一。除詩歌外,散文如〈桃花源記〉構想出理想社會「世外桃源」,成為千古隱逸象徵,作品融合了政治失望、人生哲理、自然情趣,既有思想深度,也有藝術魅力,兼具儒家之責任感與道家之逍遙精神,既憂國憂民,又自守其道,最終選擇隱逸,以「淡泊明志,寧靜致遠」為人生信念。

陶淵明被視為「隱士詩人」的最高典範,其高潔人格與不仕精神,為後世文人所推崇,唐代王維、孟浩然,宋代蘇軾、陸游,乃至清代龔自珍等,皆受其田園詩風與人格精神影響,王維有「詩中有畫」之美,實承陶氏田園詩傳統。桃花源」成為後世理想社會的文化象徵,「不為五斗米折腰」則成為文人清高骨氣的代名詞。

陶潛自少不慕榮祿,常以詩酒自娛。然家中薄產,母老待養,無奈應召,為彭澤縣令。初至任所,吏胥環立,簿籍如山。陶潛視之,長嘆一聲曰:「此非吾志也。昔人云:『達則兼濟天下,窮則獨善其身。』若為五斗米,折腰事鄉里小人,豈非辱我平生!」

遂拂袖而起,辭官而歸。眾人驚曰:「陶令棄官,將何以為生?」潛笑曰:「采菊東籬下,悠然見南山。此吾真樂,何憂衣食!」

自此結廬田間,或晨興而耕,或夕歸而醉,詩成一篇,清風滿懷。時人傳誦,以為高士。折腰五斗米,心懷千古悲。